外国人労働者の受け入れについて徹底解説。メリットデメリット・注意点なども紹介!【前半】

外国人労働者の受け入れは、人手不足に悩む多くの企業にとって重要な選択肢の一つです。

しかし、制度が複雑で何から始めれば良いか分からないと悩んでいる人事担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、外国人労働者の受け入れに関する基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、注意すべき点、そして実際に受け入れる際の手順までを前半と後半に分けて解説します。

前半では外国人労働者の受け入れの推移や、在留資格、制度について分かりやすく説明しますので、今までよく分からなかったという方もぜひ参考にしてみてください。

外国人労働者受け入れ数の推移

日本では少子高齢化に伴う深刻な労働力不足を背景に、外国人労働者の受け入れが加速しています。

ここでは、外国人労働者の受け入れ数の推移と在留資格についての説明、在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳について解説します。

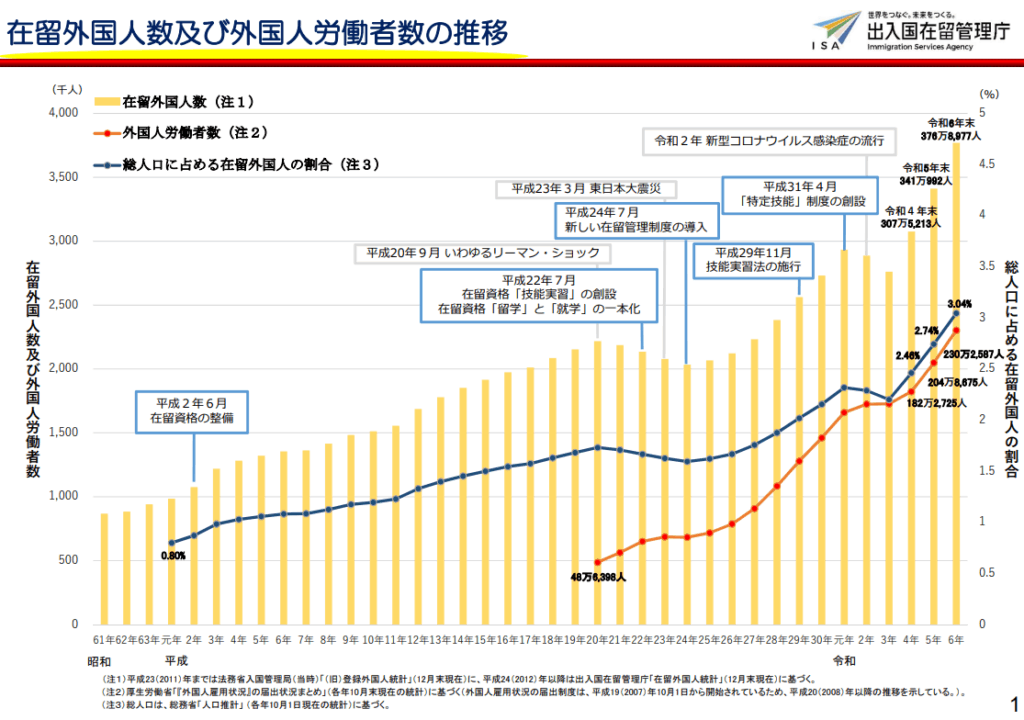

在留外国人数及び外国人労働者数の推移

出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

出入国在留管理庁の資料によるこのグラフは、令和6年までの日本の在留外国人総数および外国人労働者数の推移です。

外国人労働者数は平成20年頃から顕著に増加し、令和6年には230万2587人に達しており、届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しました。

在留外国人数にいたっても令和6年末には376万8977人まで増加しており、総人口に占める在留外国人の割合はこれからも増えていくことが予測されています。

在留資格とは

日本に合法的に滞在するために必要となるのが「在留資格」です。

これは外国籍の方が日本国内で行う活動内容や、その方の身分や地位を法的に証明するもので「出入国管理及び難民認定法(入管法)」によって定められています。

日本に在留する外国人はそれぞれの目的に合致した在留資格を取得することで、許可された期間内においてその資格に応じた活動を行うことが認められます。

例えば、就労を目的とする場合は「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」、学習を目的とする場合は「留学」、日本国籍の方の配偶者である場合は「日本人の配偶者等」といったように、活動内容や身分に応じて30種類以上の在留資格が定められています。

外国人労働者を雇用する際には、その方が持つ在留資格が予定している業務内容での就労を認めるものであるかどうかを事前に確認することが重要です。

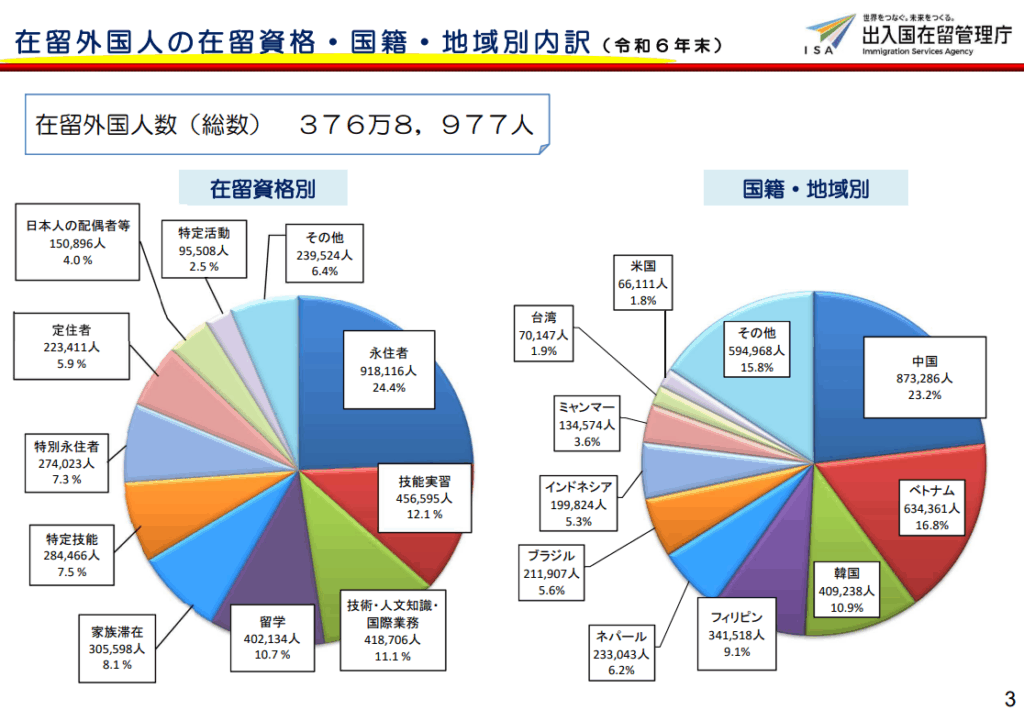

在留外国人の在留資格・国籍・地域別内訳

出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

出入国在留管理庁の資料によると、令和6年末時点の在留外国人数は376万8,977人で、在留資格別では「永住者」が最も多く24.4%を占めています。

次いで「技能実習」(12.1%)、「技術・人文知識・国際業務」(11.1%)、「留学」(10.7%)が続きます。

国籍・地域別では「中国」(23.2%)が最多で「ベトナム」(16.8%)、「韓国」(10.9%)、「フィリピン」(9.1%)も多くを占めています。

全体的にアジア出身者が中心で、永住者や技能実習生、専門人材、留学生、家族滞在者など多様な背景を持つ人々が日本で暮らしていることがわかります。外国人労働者の受け入れを検討するうえで、これらの基礎データは重要な指標となります。

外国人労働者の受け入れ制度について

日本の労働力不足を背景に、外国人労働者の受け入れは年々重要性を増しています。その中心となるのが各種の在留資格制度です。

ここでは、外国人労働者を受け入れるための基本的な枠組みを解説します。

2019年4月1日に創設された新たな在留資格「特定技能」制度は、従来の制度では認められてこなかった単純労働分野での外国人就労を可能にした画期的な制度として注目されています。この「特定技能」とはどのような制度なのか、取得要件や対象となる分野、そして従来の「技能実習」制度との違いについても詳しく解説します。

特定技能とは?

特定技能とは、深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格です。

従来の技能実習とは異なり、一定の技能水準と日本語能力を持つ外国人が介護や建設、農業など特定の産業分野で単純労働を含む就労を認められています。

試験に合格することで取得でき、より直接的な労働力として期待されています。人手不足の解消と経済活性化を目指す日本にとって、重要な外国人労働者の受け入れ制度です。

特定技能1号と特定技能2号の違いとは?

| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |

| 在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新(通算上限5年) | 3年・1年・6ヶ月ごとの更新(更新の上限なし) |

| 永住権の取得 | できない | 要件を満たせば可能性あり |

| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能(各分野の技能評価試験などで確認) | 熟練した技能を必要とする技能(各分野の技能評価試験などで確認) |

| 外国人支援 | 必須。支援計画の策定・実施が義務 | 支援計画の策定・実施は不要 |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 条件を満たせば可能(配偶者、子) |

| 日本語能力水準試験の有無 | 原則として必要(N4以上または同等程度の日本語能力試験合格など) | 不要 |

| 試験の実施状況 | 国内外で実施中<参考>特定技能に関する試験情報 | 2023年から実施(一部分野で未実施) |

| 対象分野(2025年5月時点) | 16分野(介護、建設、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、宿泊業、自動車整備業、航空業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、造船・舶用工業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業) | 1分野(建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業) |

特定技能1号と2号の主な違いは、在留期間、技能水準、そして従事できる業務にあります。

1号の在留期間は通算で上限5年と定められており、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事します。

一方、2号は在留期間の更新が可能で、より熟練した技能を必要とする業務に従事し、将来的には特定分野での指導者としての役割が期待される場合もあります。

2号は現在11分野で適用されており、1号から2号への移行にはより高度な試験に合格する必要があります。

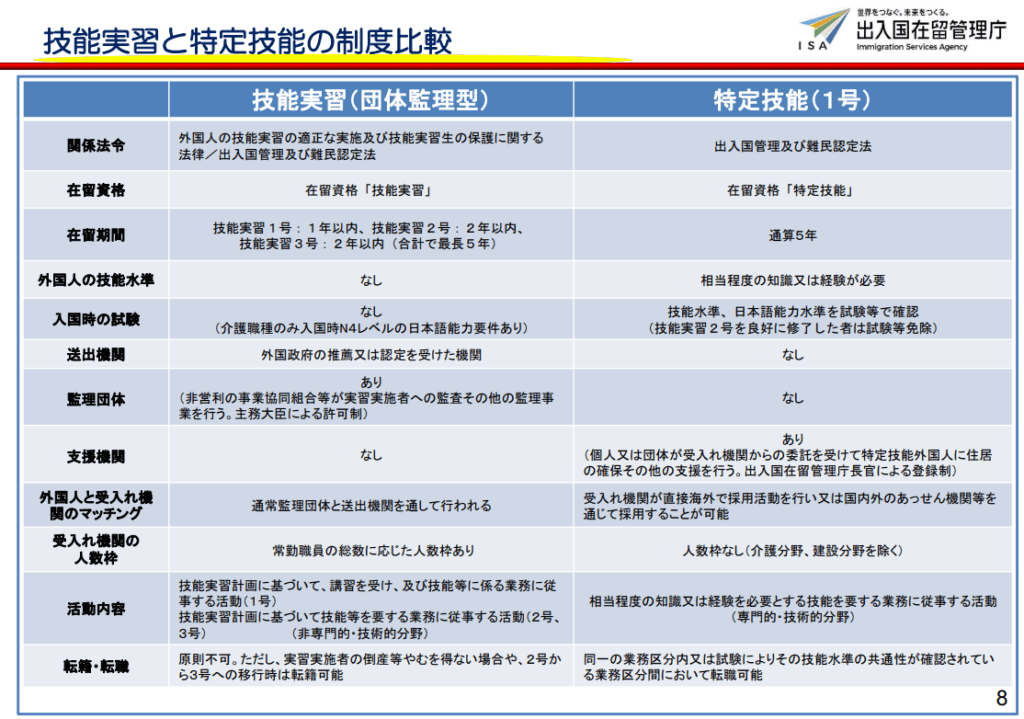

特定技能と技能実習の違いとは?

出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

外国人労働者が日本で働く理由とは

外国人労働者が日本で働く理由は多岐にわたりますが、自国より高い賃金や安定した雇用、日本の治安の良さや清潔な環境などが魅力となっています。

また、アニメや伝統文化といった日本文化への強い興味も、就労を希望する動機の一つです。さらに、日本の高い技術を習得し、キャリアアップを目指す外国人も多くいます。

近年、特定技能制度など受け入れ体制が整備されたことも、日本で働く外国人が増えている理由です。これらの複合的な要因が、多くの外国人を日本の労働市場へと惹きつけています。

続きは後半へ